ガチャよくわからん - 「隠居」

こんにちは、隠居さん。ブログ記事を拝見しました。「ガチャよくわからん」というタイトルに沿った内容でしたね。

最初に、私が重要だと感じたキーセンテンスを切り抜きしておきます。

にしても、俺はガチャに限らず、この手の「射幸性をあおる」ものと非常に相性が悪い。ギャンブルはパチンコくらいしかやったことがないが、疲れるので飽きる。仮に儲かったとしても、なんか「俺がなにをしたというので儲かったのだろう」みたいなことをぼんやりと考えてるうちにアホらしくなってくる。しかしやるからには儲からないと意味がないわけで、そうすると「儲かるか儲からないか」を気にしている自分というものにいらいらしてくる。俺はなんのために金を出してこんな状態を買ったんだ。不快になるためか。意味がわからん。そうなる。

俺にとってコンテンツとは「買う」ものである。自分の商売のせいもあるだろうが、俺はとにかく「買う」ということに異常なこだわりがある。買うという行為は「金払ったかわりに、なんか自分にいいことがある」というのがその原風景である。で、そう考えると俺にとって単位のひとつとなるのが文庫本である。

というわけで、ガチャにお金を払う人は、おそらく俺がよく知らない、あるいは拒絶しているものに金を払っていることになる。この頑迷さによって俺が得られないものはたぶんけっこうあるのだが、幸いなことにコンテンツの供給はまだまだ豊富である。物語を得るために、そういう課金のしかたが必要不可欠になってきたら話はまた別だろうが、そうなったときには、たぶんもう新しいものを見る必要はない、と開き直って青空文庫を端から端まで読んでると思う。

これらを下敷きにしたうえで、隠居さん個人にお返事を試みてみます。

私も「ガチャ」や「ギャンブル」がよくわからなかった

実は私もガチャというやつがわからなかったんですよ。ガチャやギャンブルといった射幸性のある娯楽に夢中になる人々の気持ちがわかりませんでした。

私はギャンブルとは縁の遠い人生を歩んできました。

パチンコや宝くじは「得られる報酬の期待値が100%を必ず下回っている」ので、お金を期待できるものではないと考えていました。お金以外の何かを期待するならわからなくはないですが、かといってコンテンツとみなした時、アニメやゲームに比べてパチンコや宝くじがアドバンテージをもっているとはどうしても思えなかった。パチンコパチスロは21世紀になってコンテンツ性を強化しているとはいえ、任天堂やベセスダがつくるゲームに比べて魅力的とも思えませんでした。 競馬? 地方のロードサイドには競馬を楽しむという文化が無かったので、競馬についてはよくわかりません。

コンテンツを「買う」という視点で見た時、ギャンブルは単回での費用対効果が読めません。対価を支払って商品を買うという「売買」の視点で見るなら、ギャンブルは売買としてあまりにも不条理で気まぐれです。そのうえ報酬の期待値が100%を必ず下回っていることだけは判明しています。だったらその金でゲームを買ったほうがいいだろ……と私は考えていました。これは、隠居さんのお考えとそれほど違わないものだと推察します。

ガチャについても同じで、単に期待値が低いだけでなく、対価を支払って商品を買うという「売買」の視点にそぐわない、不条理で気まぐれなものと私は考えていました。いや、今でもある程度はそのように考えています。

1%の確率でSSRカードが引けると銘打たれていても、100回ガチャを回せば確実にそれが手に入るかといったら、そういうわけではない──「出現確率1%」とは、あくまで1回ガチャを回した時の確率を示すものでしかなく、そのSSRカードが実際に出るのは、1回目かもしれないし、100回目かもしれないし、1000回目かもしれません。つまりガチャというシステムは「売買」の基礎原理から逸脱しています。ガチャには、対価を支払って商品を買うという、資本主義社会のロジックが適用できません。

「売買」というロジックが適用できないからこそガチャはやりたくなかったし、そんなものにのめり込むのはロクなもんじゃない、と私は思い続けてきました。

そのうえ、精神医学というフィールドには行動嗜癖というジャンルが存在し、そこにギャンブル嗜癖も含まれているわけですから、なおさら「触らぬガチャに祟りなし」といった気持ちでソーシャルゲーム界隈の様子を眺めていました。

ガチャはお手軽だが人を組み敷く

ところが『FGO (正式名はFate Grand Order)』が流行ってしまいました。私はTYPE-MOONの作風がいけるクチで、口コミ情報からもFateファンなら鉄板のコンテンツであることは明らかだったので、これには困り果ててしまいました。

で、実際にやってみるとストーリーもキャラクターも私のストライクゾーンど真ん中で、ガチャもいっぱい回して課金したわけですが、なるほど、お金を払う人がいるってことには納得がいきました。

「ガチャは(そしておそらく他のギャンブルも)、比較的簡単に神経伝達物質が出まくった状態をつくりだすコンテンツである」

精神医学の教科書を読んでいる私は、そういうことを知識として知っていました。でも、世の中には当事者側になってみて腑に落ちることもあるわけで、『FGO』に出会ってはじめて「なるほど、これは瞳孔が開くやつだな」と得心がいきました。──「当たっても当たらなくても興奮するし、当たれば馬鹿みたいに快楽が出る。手間もかからない。特別な技術も要らない。お金さえ突っ込めばいいつくりになっている。」

ガチャやギャンブルによる快楽は、お金さえかければ体験できます。人間一般が幸福になるためのややこしい世間知やハビトゥスを身に付けている必要はないし、研究や商売についてまわる困難を克服する必要もない。異性の心を射止める必要もない。そういったことが何もできない人にも、ギャンブルやガチャは等しく神経伝達物質の出まくった状態を提供する。常識からあえて外れた視点で考えると、ガチャやギャンブルには人を選ばない平等性のようなものがあります。まあだから性質が悪いとも言えるのですけどね。

私は小学生時代からゲームオタク専攻として生きてきたので、ゲームに関してはノウハウの蓄積があるつもりです。面白いゲームを探し出す嗅覚も、そのゲームを楽しむための作法行儀も、研鑽し続けてきました。だから私は、ゲームというフィールドで自分の瞳孔を開きっぱなしにするのはそれほど難しいことではありません。ガチャなどに頼らなくても。

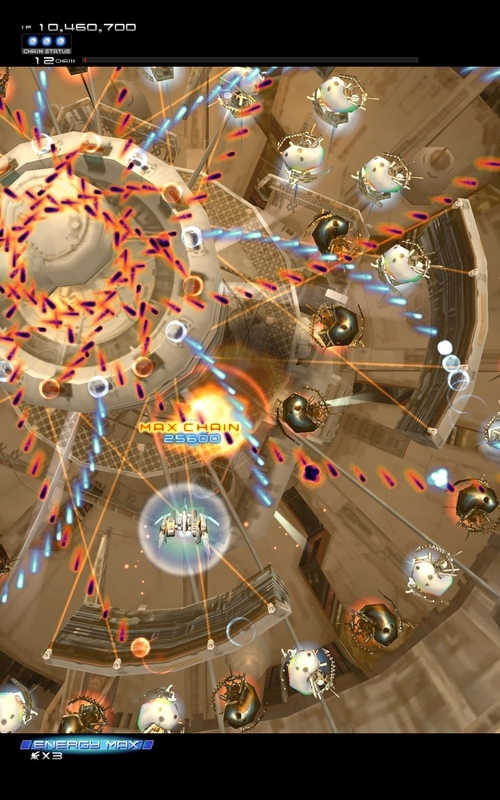

これは『斑鳩』のプレイ画面ですが、『斑鳩』なんて3面~最終面まで瞳孔開きっぱなしです。私はガチャやギャンブルに頼るまでもなく、ゲーム、とりわけシューティングゲームではしょっちゅう瞳孔開きっぱなし状態になっているわけです。

しかし、ゲームにせよ、たとえば音楽演奏のたぐいにせよ、エキサイトな体験を得るためには相応の知識や下積みや意志が必要です。知識・技能・習慣・意志力。そういったものを伴っていなければ、『斑鳩』のようなゲームにエキサイトすることは難しいでしょう。仕事でエキサイトする瞬間を得るのも同様です。仕事の場合、より一層、知識や下積みや意志が求められます。そしてエキサイトできる瞬間は少なめで、もっと退屈だったり苦痛だったりする時間を乗り越えなければなりません。

ところがガチャはそうではないんですね。ビギナーもベテランも等しく神経伝達物質が出る。出ちゃう。どびゅー。「射幸心」というものが、これほどストレートに人を魅了するものだとは。そしてコントロールを失いかけた「射幸心」は人を簡単に組み敷き、思考力と尊厳を奪ってしまうのだとも知りました。シューティングゲームや音楽演奏に法悦の瞬間を求める人が、ゲームや演奏によって思考力や尊厳を奪われるかといったら、そういうことはあまり無いように思うのですが、ガチャは、思考力や尊厳を奪いかねません。

ガチャと対面している時、人がガチャを支配しているのでなくガチャが人を支配している。

不条理で気まぐれな神として、ガチャは眼前に君臨する。

あたかも人間が無力だった頃の森羅万象のように。

私はガチャを回している時には迷信にすがっていました。不条理も気まぐれも最小化された現代の都市空間には神は必要ありませんが、不条理と気まぐれの権化であるガチャには神が、祈りが必要とされるのです*1。

こうした経験を経て私は、初心者でも神経伝達物質が脳内でドバドバ出せ、不条理と気まぐれで人を組み敷くガチャとは、なかなかに難しい娯楽だと知りました。

間口は広いし、誰でもすぐエキサイトできるけれど、ガチャに手綱を握られたら大変なことになってしまう。きっと、ギャンブルもそうなのでしょう。

「ガチャ」を回している瞬間、私はロジックの埒外にいた

このように、ガチャとは神経伝達物質を対価としてプレイヤーを組み敷き、理不尽に晒す(そしてお金を使わせる)娯楽です。「圧制者」と言っても良いかもしれません*2。ガチャを前にしたプレイヤーは、ガチャという不自由に晒されているのです。

ただし、それだけとも言い切れません。

私には、ガチャを回している時に自由を感じる側面もあったのでした。

ガチャは不条理で気まぐれですが、まさにその点において、現代社会の条理性や規則性の通用しない何者かです。

この文章のはじめに、私は隠居さんのセンテンスを幾つか引用しましたが、いずれのセンテンスも対価を支払って商品を買うという「売買」のロジックに根差していました。現代人のならいとして、私も「売買」というロジックはそれなり内面化しているつもりですが、おそらく隠居さんは私以上に「売買」を内面化しておられるのでしょう。

で、この「売買」というロジックは、21世紀の日本人には今までにないほど内面化されていると思うんですよね。

コンビニやメルカリで商品を売買する時だけじゃなく、ネットで人間関係を築いたり余暇を過ごしたりする時さえ、対価を支払って商品を買うというロジックが浸透しているように思われるんですよ。ちょっと前から、ネットでは「コスパ」という言葉をやたらと見かけます。なかには人生なんて大問題をも「コスパ」で論じようとする人もいます。「いいね」や「フォロワー」の数をバリューとみなし、そういったものまで換金化されていく社会とは、資本主義的なロジックが人間関係にまで染み込んでいる社会です。

モノを考えるロジックが資本主義化すればするほど、その人は買い物をする時だけでなく、それ以外の諸々にも「コスパ」や「売買」といった考え方を導入していく。私達は、どうやらホモ・エコノミクスの極致に向かって突き進んでいるらしい。もし、現代の社会病理について考えるなら、この人間のホモ・エコノミクス化、「コスパ」「売買」のロジックの内面化の問題は絶対に避けて通れないものだと私は考えています。一見、お金にガツガツしていない人でも、別の何かを対価として計算している人はごまんといる。

ところがガチャには「コスパ」や「売買」のロジックが通用しない。ガチャを回している刹那、人間は、資本主義化した現代社会のロジックの埒外にはみ出すのです。

現代社会を覆い尽くしている「コスパ」や「売買」のロジックからはみ出したその瞬間は、ガチャに組み敷かれている不自由も含めて、私にとって新鮮な体験でした。と同時に、日常生活のなかでどれほど私がホモ・エコノミクス化しているのかを逆照射する体験でもありました。「ああ、私はこんなに普段は合理主義的・資本主義的に考え、行動していたのだな」と。

昔の人々は、「売買」というロジックを現代人ほどには内面化していませんでした。

賭博・暴力・社交―遊びからみる中世ヨーロッパ (講談社選書メチエ)

- 作者: 池上俊一

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 1994/02

- メディア: ペーパーバック

- 購入: 1人 クリック: 3回

- この商品を含むブログ (3件) を見る

例えば上掲書を読む限りでは、中世ヨーロッパの人々は現代人よりもずっと野蛮で、ずっと賭博に親しんでいたようです。昭和時代の人々も、現代人に比べれば野蛮や賭博に近かったように思います。資本主義のロジックではナンセンスとしか言いようの無いものが、数十年前の日本には今よりもずっと溢れていたはずです。

まあだから資本主義のロジックが悪いと言いたいわけではありません。私のような人間の場合、社会が資本主義のロジックに傾くほど自分が得をすることを自覚してもいますから、趨勢がこのままでも私自身は別に困りません。隠居さんにおかれても、そうした「売買」の前衛に位置しておられるでしょうから、定めし、ガチャのような「売買」のロジックにそぐわないものは性に合わないことでしょう。

それでも私は、ガチャを回している時に自分が確かにエキサイトしているのを発見しました。

それは「コスパ」や「売買」といったロジックで覆われ抑圧されていた私の内面の叫びではなかったか?

だからといって、他人にガチャを勧めるつもりはありませんけどね。意志の弱い人はたちまち餌食にされてしまうだろうし、そうでなくても、自分の内面を発掘するなんて、いまどき流行らないでしょうから。

隠居さんへのお手紙は、以上です。

*1:ガチャというシステムをマクロにみる場合、ガチャは統計的な問題としてシンプルにみることができます。しかし、プレイヤー個人にとって、統計的な数値はそれほどの意味を持ちません。ガチャを1000回回しても出現確率1%のカードが出て来なくて腹を立てているプレイヤーにとって、統計的な数字がどんな意義を持ち得るでしょうか? ちなみにこの問題は、統計学的なエビデンスを積み重ねた疾病予防と実際に疾病になってしまった人にもいくらか敷衍できるものですが、脱線し過ぎるのでここでは省きます

*2:『FGO』プレイヤーなら、ここで圧制者と戦うサーヴァント、スパルタクスを思い浮かべることでしょう。でもってスパルタクスは★1のサーヴァント、つまり彼はガチャという圧制から自由です。スパルタクスはこんなところでも圧制と戦っている!