anond.hatelabo.jp

5月29日にはてな匿名ダイアリーに投稿された『発達障害やグレーゾーンの人の適職って?』という記事*1に、たくさんのはてなブックマークが付いていた。

文中で挙げられている"逐一支持しても単純作業しかできない人(もしくは単純作業も難しい人)"が実際に発達障害か、ここで判定することはできない。なんらかの発達障害に加え、二次障害を併発している人物を思い起こさせる記述ではある。が、この人が精神科を受診したら別種の精神疾患を診断されることはあり得るし、精神疾患の該当無し、と判断されることも絶対に無いとは言えない。

それにしても、と思う。

匿名ダイアリーの投稿者も、はてなブックマークでコメントを寄せている人々も、あまりにもナチュラルに発達障害という診断名を用いていて、くだんの人物をASDやADHDといった発達障害の概念に照らし合わせている。「グレーゾーン」という言葉を用いている人が多いのを見るに、発達障害が白黒はっきりつけられるものではなく、スペクトラム的・グラデーション的な疾患概念であることまで知られているのだろう。

数あるネットサービスのなかでも、はてなブックマークは発達障害とその周辺問題に敏感なユーザーが多いとは思う。そのことを差し引いても、発達障害という概念に基づいて人物評やコミュニケーションがこんなに行われていることには驚かざるを得ない。2010年頃のはてなブックマークでは、まだ一部のユーザーだけが発達障害という概念を用いていたはずだし、2000年のインターネット上で発達障害が語られることはずっと少なかったはずである。

是非はともかく、今では発達障害という概念をとおして人間を寸評することが世間で珍しくなくなった。

発達障害という概念はどんな風に広まったのか

発達障害という概念をとおして人間をまなざす目線は、いつ頃から一般化していったのか。

専門性の高い研究者や児童精神科医は、20年以上も前から発達障害に注目して、啓蒙しようとしていた。とはいえ、最初からすべての精神科医が発達障害に注目したわけではないし、もちろん世間の人々は知りもしなかった。

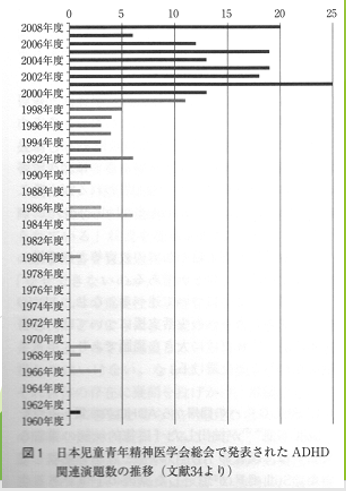

我が国の事情は......アメリカに30年遅れて1999年に学習障害が教育用語として定義された。MBD*2当時から現在に至るわが国の学会事情の推移としては、日本児童青年精神医学会の学会誌に掲載された論文と総会演題等を過去48年にわたり調べたものがある。それによると、ADHD関連演題は1999年以降多少の変動を示しながらも急増していることがわかる(図1)。

田中康雄「ADHD概念の変遷と今後の展望」、『精神科治療学』第25巻6号、P709~717、2010 より

このグラフは、ADHDに関する学会発表や論文掲載をカウントしたものだから、一般精神科医の意識はこれより少し遅れていたとみるべきだろう。実際、私が研修医をやっていた2000年頃には「わしは、発達障害という診断がなくても診療をやっていけるわい」と豪語する精神科医の先輩に出会うこともあった。

ところが00年代後半に差し掛かる頃には、多くの精神科医が発達障害という概念をとおして患者さんを診るようになっていった。それに伴い、発達障害と実際に診断される患者さん、または「この患者さんにはADHDの(または広汎性発達障害の)傾向があるね」とカンファレンスで指摘される患者さんはみるみる増えていった。

- 作者:熊代 亨

- 発売日: 2020/06/17

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

はじめに反応したのは精神科医たちだった。そうした新しい社会の新しい不適応に、発達障害という概念はぴたりと当てはまったから、精神科医たちは発達障害についての講演や専門書から一生懸命に学ぶようになった。「こころ」の病気としてうまく捉えきれない患者を、発達障害とその研究者たちはうまく説明してくれるように見え、また、その方面のエビデンスが蓄積されはじめていたからだ。

ほどなく学校関係者や福祉関係者もこれに続き、発達障害とおぼしき子どもを医療に委ねることが当たり前になっていった。日本じゅうの学校で校内暴力が吹き荒れていた一九七〇年代には発達障害がほとんど広まらなかったのとは対照的に、学級崩壊が取り沙汰された二〇〇〇年代には発達障害は速やかに受け入れられた。

......最後に、世間の人々が変わっていった。片付けられない人。落ち着きのない人。空気が読めない人。敏感と鈍感の混じりあった人。そういった、ちょっと変わってちょっと困った、ホワイトカラーの典型的な職域やコミュニケーションからはみ出しがちな人々、つまり、ハイクオリティ化していく社会から取り残されつつある人々を説明づける概念として、発達障害はパズルのピースのように社会に嵌まった。そうした結果、当事者みずからもADHDやASDを語るようになり、〝発達障害本〟が書店に平積みされるようになった。

『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて』より

一般精神科医が発達障害という概念をとおして患者さんを診るのが当たり前になり、教育関係者や福祉関係者もしっかり意識するようになった。やがて世間の人々も知るようになり、書店に"発達障害本"が山積みにされるようになった。

- 作者:栗原 類

- 発売日: 2016/10/06

- メディア: Kindle版

- 作者:借金玉

- 発売日: 2018/05/25

- メディア: Kindle版

- 作者:くらげ

- 発売日: 2014/03/13

- メディア: Kindle版

みんなが発達障害を知るようになったことで、恩恵を受けるようになった人も多い。早期発見・早期対応(治療)により適切な対処がなされた人々については、とりわけそうだと言える。仕事や生活をサポートされ、それで助かっている人も増えた。

「発達障害はサポートされるべき」で考えるのをやめてしまう人々

しかし、冒頭の匿名ダイアリーを再読し、考え込まずにいられない部分もある。

発達障害が世に知られていくなかで、仕事ができない人・コミュニケーションが苦手な人・ちょっと付き合いづらい人らを、人々は発達障害という概念で括ってしまい過ぎではないだろうか。たとえば、はてなブックマークのコメントのなかには、匿名ダイアリーの筆者に対しても「この筆者が発達障害ではないか、グレーゾーンではないか」と寸評するものが混じっている。なにやら、受け入れがたい人・十分ではない人・コミュニケーションができていなさそうな人を、発達障害という概念で括ってしまい、そこから先を考えるのは医療や福祉の役割であるべき(=そこから先を考えるのは私たちではない)とみなす口実にしてしまっていないだろうか。

匿名ダイアリーの筆者は、部下が発達障害ではないかと思いながらも最善を尽くしたという。だが、世の中にはこのような上司ばかりがいるのでない。「発達障害だから適切にサポートされるべき」を「発達障害はあらかじめサポートされていて、職場にスムーズに適応できなければ困る」とみなしている人も多い。

「発達障害はサポートされるべき」と言ったとき、そのサポートを誰がすべきなのか。

サポートすべきは家族や医療や福祉、あとはせいぜい教育機関まで、という意識の持ち主が実のところ多いのではないか。「発達障害はサポートされるべき」というけれども、それを家族や医療や福祉や学校の役割とみなし、弊社はサポート済みの、仕事もコミュニケーションもこなせる状態になった発達障害の人を歓迎します(または障害者雇用という枠組みのなかで歓迎します)……といった職場や現場が少なくないのではないか。少なくとも私は、そのようなプレッシャーを日常診療のなかで再三感じる。

と同時に、発達障害の特性を理解しながら少しずつできることを増やしていきましょう、といった提言が拒否される瞬間にもしばしば出くわす。

拒否する側の立場も理解はできる。どこの職場も現場も人手不足のうえ、生産性や効率性や利潤を向上させ、リスクを回避しなければならない。余裕のない世相のなか、「発達障害ですか、では適切なサポートが必要ですね。ご本人がサポートを受けたうえで活躍できる場所で頑張ってください。それはここではありません。」を慇懃に表明する現場や職場もまた多い。

「発達障害はサポートされるべき」という意識じたいは、医療や福祉に限らず、多くの職場や現場にもそれなり行き届いてはいる。

が、実のところ、自分たちがサポートしようとか、自分たちが向き合おうという意識が行き届いたのでなく、「医療や福祉がサポートすべき」であり、「サポートが必要ならサポートされた環境に向かうべき」といった意識が行き届いてしまっているのではないだろうか。

言い換えるなら「弊社では関わりたくない、医療や福祉に丸投げしたい、それか、障害者雇用のような枠組みのもとで用いたい」という意識とセットになったかたちで「発達障害はサポートされるべき」という意識が広がっている、とでもいうか。

こうした切断操作的な意識が広がることを、医療関係者や福祉関係者が望んでいたとはまったく思えない。そもそも、発達障害とはグレーゾーンを含んだスペクトラムな概念であったはずである。ところが表向きは「発達障害はサポートされるべき」というフレーズをなぞりつつも、「サポートされてから(そして私たちと同じように働けるようになってから)働くべき」に置き換えられていることが、案外あるように思われるのだ。

生産性・効率性・利潤・リスク回避に仕える「発達障害はサポートされるべき」

ほんらい、「発達障害はサポートされるべき」とは、医療や福祉や学校がサポートするに留めてはならないもの、だったはずだ。にも関わらず、実際には医療や福祉にサポートをまかせっきりとして、そのサポートによって定型発達*3に近づいた人を、近づいた割合に応じて職場や現場に迎える、そんな仕草が世間でまかり通っている。それはどうしてなのか。

このことに関して、私は「発達障害はサポートされるべき」という命題と並び立つ世間の命題を思い出さずにいられない。

つまり、21世紀の職場や現場は「生産性や効率性に優れていなければならず、利潤をあげられなければならず、リスクを回避しなければならない」。政治学者のウェンディ・ブラウンが『いかにして民主主義は失われていくのか』で記したように、人々の意識が資本主義に染まった現代社会では、この命題は企業活動に限定されず、個人生活や行政のありかたにも適用される。

いかにして民主主義は失われていくのか――新自由主義の見えざる攻撃

- 作者:ウェンディ・ブラウン

- 発売日: 2017/05/26

- メディア: 単行本

人も国家も現代の企業をモデルとして解釈され、人も国家も自分たちの現在の資本的価値を最大化し、未来の価値を増大させるようにふるまう。そして人も国家も企業精神、自己投資および/あるいは投資の誘致といった実践をつうじて、そうしたことを行うのである。

(中略)

いかなる体制も別の道を追求しようとすれば財政危機に直面し、信用格付けや通貨、国債の格付けを落とされ、よくても正統性を失い、極端な場合は破産したり消滅したりする。同じように、いかなる個人も方向転換して他のものを追求しようとすると、貧困に陥ったり、よくて威信や信用の喪失、極端な場合には生存までも脅かされたりする。

『いかにして民主主義は失われていくのか』より

「生産性や効率性に優れていなければならず、利潤をあげられなければならず、リスクを回避しなければならない」という命題が国から個人にまで浸透した社会では、それに逆らって生きるのはとても難しい。のみならず、この命題が医療や福祉にも浸透しているとすれば、「発達障害はサポートされるべき」とは資本主義の命題に拮抗するものというより、資本主義の命題に仕えるもの、資本主義の命題を支えるものたり得るのではないだろうか。

(発達障害はサポートされるべきという)通念や習慣の変化は、発達障害という診断が受け入れられる下地となっている現代社会そのものにとって都合の良いものでもある。というのも、発達障害という現代社会に適応しにくい特徴のある人々に医療や福祉がサポートを提供するのが当たり前になり、さらに障害程度に応じて(たとえば障害者雇用や障害年金の適用といったかたちで)社会のなかへの再配置がきちんと行われるなら、サポートされる個々人の生産性が高まるだけでなく、この新しい社会が個々人に要求する秩序のハードルや能力やクオリティのハードルを下げなければならない、道義的必要性もなくなるからだ。

医療や福祉が正しく発達障害をサポートしてくれる限りにおいて、この高度に進歩した社会は、ますます子どもに行儀の良さや聞き分けの良さを期待できるし、ますます就労者に効率的で持続的な仕事ぶりを期待できるし、ますます私たちにコミュニケーション能力の高さを要求することができる。

『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて』より

「発達障害はサポートされるべき」という意識が広まり、障害程度に応じたサポートが行われることによって、社会は、生産性を獲得した発達障害の人々を受け取る。だがそれだけでなく、この社会がこのままで構わない正当性をも獲得する。ますます誰もが行儀良くあるべきで、誰もが効率的で持続的に働けるべきで、誰もがコミュニケーション能力が高くあるべき、この資本主義の命題が具現化したような社会は、医療や福祉によるサポートによって経済的にも道義的にも支持されている──少なくともそういう側面を否定することは難しいのではないか──。

医療関係者や福祉関係者の思惑とはまったく違ったかたちで「発達障害はサポートされるべき」という言葉が独り歩きし、どこかで資本主義の命題に仕えるシステムの一環に組み込まれているとしたら、その点には注意が必要だと私は思う。

このような状況のなかでは、たとえば匿名ダイアリーの筆者のような人は、善意による「発達障害はサポートされるべき」という思いと、資本主義の命題に忠実な「発達障害はサポートされるべき」の板挟みに遭うことだろう。職場や現場で発達障害の人と対峙している人は、しばしば、そうしたふたつの「発達障害はサポートされるべき」の合間で様々なことを考えさせられるだろう。もちろん、考えることをやめてしまうよりは余程良いとは言える。ただ、発達障害という言葉が世間に浸透したからといって、当事者や関係者の悩みがなくなったわけでも、良いことづくめだったわけでもないことは、折に触れて思い出しておくべきだ。

私は、発達障害という言葉がここまで広がったからこそ、この言葉の受け取りかたは世間に揉まれてしばしば変質し、ときに、体よく利用されていると感じる。とりわけ、この言葉が資本主義の命題に組み込まれながら用いられることに警戒感をおぼえる。その果てに「発達障害はサポートされるべき」が「発達障害はサポートされなければならない」に変わっていくような未来は見たくない……のだが、誰もが健康であるべき・誰もが清潔であるべき・誰もが生産性の高い経済的に自立した個人であるべき社会とは、そういうものなのかもしれない。

[前回の記事はこちらです:]発達障害のことを誰も知らなかった社会には、もう戻れない - シロクマの屑籠