健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会に潜伏しています。 - 犬だって言いたいことがあるのだ。

はてなブログで付き合いの長かったいぬじんさんから、『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会』についてお便りをいただきました。ありがとうございます。せっかくなので、前半章(1.)と後半章(2.)に分かれたreplyをお届けしています。

1.いぬじんさんは、拙著の前半章をご覧になって、こんな風に評しておられました。

シロクマ先生は本書の中で、この国の「健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会」のあり方について疑問を投げかけるだけでなく、精神科医としてのご自身の立場に対してさえも疑いのまなざしを向けている。

たとえば、こんな感じだ。資本主義・個人主義・社会契約が徹底していく社会、どこまでも清潔で健康で道徳的になりゆく社会、秩序と社会適応の同心円へあらゆる人を包み込む社会から逃れることは困難になった。家庭でも、学校でも、職場でも、マスメディアやインターネットでも、それらを大前提とした通念や習慣に私たちは曝され、それを内面化していく。そのことは医療や福祉の現場でも変わらない。この点では、医療や福祉は秩序に対するオルタナティブではなく、むしろ診断や治療やマネジメントをとおして私たちを秩序の同心円のどこかへ再配置し、資本主義・個人主義・社会契約が徹底していく社会のほうへと私たちを招き寄せ、絡めとっていく側である。

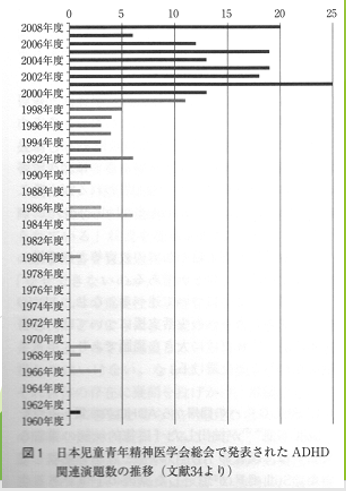

特に、「発達障害」という概念が浸透してしまった社会では、精神医療は人々を「発達障害」だと診断し、治療し、社会のなかに「再配置」することで、社会の不自由さを強固にすることに加担してしまっているのではないか、とシロクマ先生は疑問を持つ。

これはちょっとオーバーな評価というか、私は精神科医としての職務にそこまで疑問は感じていないし、医療や福祉はそれでも人々の助けになっていると確信を持っています。たとえば第七章で私は、こんなことを書いています。

医療や福祉によるサポートも、現代社会には不可欠のものだ。第二章などで触れたように、私は発達障害がブームになってしまう社会は、ある面では人間に厳しい、人間を疎外しやすい社会だと考えている。とはいえ、これほど社会が進歩してしまったがために発達障害がブームにならざるを得ない必然性と、診断や治療をとおしたサポートを多くの人が必要としている事実は理解しているつもりだ。むしろ医療や福祉は、進歩した社会にそのままでは適応しかねている個人の救済と秩序の下支えとして、よく機能している。

医療や福祉が、この健康・清潔・道徳に突っ走っていく社会を下支えし、正当性を与える装置になっている側面はあるでしょう。とはいえ、現場ではたくさんの困っている人々を助けているのであって、それが無いよりは有ったほうが良いでしょう。少なくとも、これをやめてしまうわけにはいかない。

社会の側が"困っている個人"を医療や福祉に委ねてしまえばそれでOKなのか──ここに私が問題意識を感じているのは事実ですし、医療関係者や福祉関係者がこうした問題意識を持たなくて構わないのかにも、疑問を持ってはいます。

とはいえ、たとえば哲学者のイヴァン・イリイチのようなラディカルな医療批判にはついていけません。

- 作者:イヴァン・イリイチ

- メディア: 単行本

それに、ひとりの精神科医としては、普段はこういうことを考えなくて構わないんですよ。

職業人としての私は精神科医をやっていますが、私が白衣を着ている時にすべきことは患者さんの利益なり適応なりを考え、患者さんにとって一番望ましい方向へ援助することだけです。そして、精神科医としての援助の大きな部分は、ICDやDSMといった国際的な診断基準とその診断基準にもとづいてつくられた治療ガイドラインによって定まっています。ガイドラインに該当しない部分も、大学以来の教育課程で学んだノウハウが機能してくれていて、素のままの私が徒手空拳で考えなければならない余白はそれほど大きくありません。

「白衣を着ている時は、考えなければならない課題がシンプルだ」とも言えるでしょう。マクロな社会のことなど知ったことか。白衣を着ている時は、患者さんのことしか考えなくていいし、診断と治療は診断基準やガイドラインのおかげでオートメーション的*1です。だから職業人としての私は、精神医療を患者さんに提供する端末に過ぎない、と自分のことを思っています。ブロガーとしての私が医療や福祉と社会の関係についてあれこれ論じているとしても、白衣を着ている時はそんなの関係ないわけです。

いぬじんさんが拙著のうちに透かし見た私の矛盾は、白衣を着ているか着ていないかによって切り分けられた、もっとあっさりとしたもののように思います。

ユニフォームの持つ力って凄いですね。白衣を着て診察室に入ればひとりでに私は精神科医モードになって、白衣を脱いでPCの前に座ればひとりでにブロガー・物書きモードになれるんです。そういう切り替えは、処世術として意外に大事な気がします。

2.それとは別の、「健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会」に合わせる自分と、合わせられない自分の矛盾について。

これは私のなかにも間違いなくあって、執筆動機の一部になっています。

- 作者:熊代 亨

- 発売日: 2020/06/17

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

拙著の帯にも書かれている「まともな人間の条件」ってやつを、私はギリギリでしか満たすことができません。清潔であること、礼儀正しく、望ましい感情表現を心がけること、安定したアウトプットをこなすこと、どれも私にはギリギリの課題です。幸い、精神科医になったうえで「あの人はちょっと変な人」という立場を獲得し、家族や職場の皆さんにお目こぼしをいただいて何とか社会にぶらさがっていますが、そうした職業や立場やお目こぼしを欠いていたら私の人生は難破していたでしょう。

そもそも不登校を経験し、学生時代はオタクとしてキモいだのなんだの言われ続けて、はてなダイアリー時代にはオタクの社会適応のことばかり考えていた私という人間は「健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会」がしんどい人間なのだと思います。だから社会に適応するということを考えずにはいられないし、社会に適応するためのハードルがじりじり高まっていく世相に敏感にならざるを得ません。

私のような、社会適応がギリギリの人間は、いわば「炭鉱のカナリア」なのだとも思います。たとえば90年代にはオタクと言われつつもなんとか社会についていっていた私の知己が、00年代、10年代になって発達障害を含めたメンタルヘルスの問題に直面していきました。それは、精神医療が進歩したからという以上に、90年代にオタクをやっていた「炭鉱のカナリア」たちが高まりゆく社会の秩序に窒息しはじめたからではないか……という疑いを私は捨てられません。

オタクの知己の幾名かが(発達障害を含めた)メンタルヘルスの問題に直面し、私自身がたまたま直面していない(ということになっている)のは、私の運が良くて、理解ある隣人に恵まれたからだと思っています。

他方でいぬじんさんは、

たとえば、ぼくが仕事で使っている、色んな視点から物事を見る技術は、「健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会」で生きているだけでは身につかない。

日々どうでもいいことを妄想し、くだらない思い込みから失敗をして、人生経験の引き出しを増やし続けているおかげだったりする。

とおっしゃっていて、これも、本当にそうなんじゃないかと思います。

人間には誰にだって得手不得手があって、「まともな人間の条件」にあてはまらない部分にも人生経験の引き出しはあるはず。もちろん、そういう引き出しのなかには資本主義や個人主義や社会契約になじまないものだってあるでしょう。でも、人間は生まれながらに資本主義や個人主義や社会契約のとおりに設計されているわけではないのですから、そういった「まともな人間の条件」の外側も含めての人間存在、なのだと思います。

拙著で私は、令和時代の生きづらさについて書きましたが、時代が求める「まともな人間の条件」は違っているので、たとえば令和時代に「まともな人間の条件」のど真ん中を生きている人が、他の時代でも同じように生きられるとは思えません。

男らしさの歴史 II 男らしさの勝利 〔19世紀〕 (男らしさの歴史(全3巻))

- 発売日: 2017/03/23

- メディア: 単行本

たとえば、男性が男らしさを、女性が女らしさを示さなければならなかった19世紀ヨーロッパの「まともな人間の条件」は今とは全然違っていて、令和時代の日本とは全然ちがった生きづらさがあったでしょう。結局、どの時代でも「まともな人間の条件」のど真ん中を歩ける人は思うほど多くはないのではないでしょうか。そして時代時代の「まともな人間の条件」からはみ出した自分自身を抱えながら生きているのだと思います。

矛盾があるからこそ、次のアイデアは生まれる。

矛盾があるからこそ、それが一時的にせよ、解消された時の喜びはたまらない。

矛盾があるからこそ、生きている、というのは言い過ぎだろうか。

いぬじんさんはこのようにおっしゃいますが、そのとおりだと思います、というか、そのとおりであってもらわなければ困る、とも。

だからこそ、私は矛盾を抱えたまま人間が生きていられる社会、「まともな人間の条件」からのはみ出しを厳しく検閲し矯正する未来ではなく、はみ出しを抱えて構わない未来を望まずにいられません。私は、今の日本は「まともな人間の条件」からのはみ出しを厳しく検閲し、矯正する方向に向かっていると肌で感じているので、危機感を新著にまとめずにいられませんでした。

感想、ありがとうございました。これからも矛盾を抱えながら生きている者同士として、どうかよろしくお願いします。

*1:オートメーション的、と書くと悪いイメージを抱く人もいるかもしれませんが、下手な考え休むに似たりという言葉もあるように、診断基準やガイドラインをむやみにはみ出して独自の治療を始めちゃうのはきっと良い結果にならない、と私は考えています